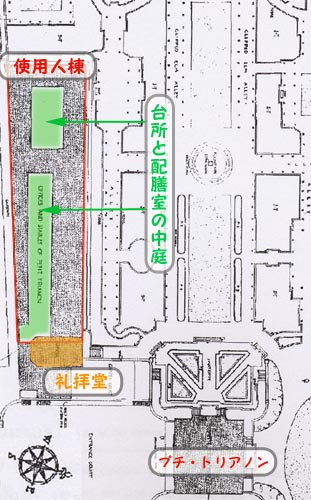

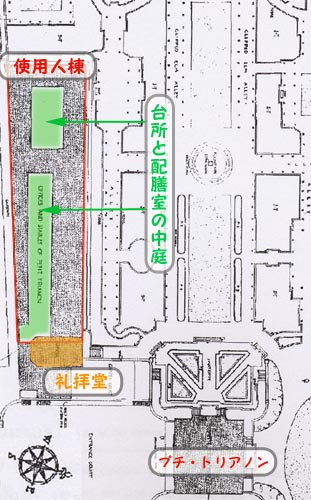

プチ・トリアノンと使用人棟(※クリックすると拡大)。

プチ・トリアノンと使用人棟(※クリックすると拡大)。※図版は James Arnott『The Petit Trianon』のものを使用。

ルイ十四世がヴェルサイユを造り、あまりに大きいため不便を覚えた時のこと。衛兵で溢れた大広間や、廷臣で溢れた控えの間や、従僕や近習や会食者で溢れた廊下や中二階を目にした時のこと。ヴェルサイユは自分が望んでいた以上によく出来ているし、マンサール、ル・ブラン、ル・ノートルは人間の住居ではなく神の住まいを造ったのだと考えた。

そこで時間をもてあましていた大王は、息抜きと骨休めのためにトリアノンを造らせた。だがアキレウスをも疲れさせたアキレウスの剣は、小さな後継者には重すぎた。

ヴェルサイユの縮図であるトリアノンは、ルイ十五世にはそれでもまだ大き過ぎるように思えたので、建築家ガブリエルに造らせたのが、六十ピエ四方の離宮プチ・トリアノンである。

この建物の左には、何の特徴も飾りもない長方形の建造物があった。これは従者と賄い方の居住区である。長さ約十メートル、五十人の使用人がいた。今もまだ無傷のままの姿を見ることが出来る。一階、二階、屋根裏部屋から成る。一階は舗装された堀で囲まれ、建物との間には植え込みがあった。窓にはどれも鉄格子が嵌められており、これは二階も変わらない。トリアノンの方から見ると、修道院のように長い廊下をこの窓が照らしている。

廊下には八、九個の扉があり、その一つ一つがそれぞれ部屋に通じていた。どの部屋にも、控えの間が一つ、

この階の下には台所がある。

屋根裏には召使いの寝室が幾つか。

これがプチ・トリアノンだ。

それに加うると、城館から二十トワーズのところに教会があった。城館については細かい説明をする予定はない。この物語には無関係であるし、夫婦しか住めぬほどの広さであることは、現在でもご覧いただける通りだ。

何はともあれ地理的には以下の通りだ。城館はその大きな目で庭園と森を見下ろし、左には使用人部屋が見える。使用人部屋からは鉄格子の嵌った窓や、廊下の窓や金網で覆われた台所の窓しか見えない。

ルイ十五世の住まいであるグラン・トリアノンからは、菜園を通ってプチ・トリアノンに行くことが出来る。取りつけられた木の橋が、二つの離宮を繋いでいる。

ラ・カンティニが設計し植樹したこの菜園と果樹園を通り抜けて、ルイ十五世はド・ショワズール氏をプチ・トリアノンに案内した。先ほどお話ししたあの難しい場面の後のことである。ルイ十五世は自分が王太子夫妻の新居に採り入れさせた改良点を、是非とも見てもらいたがった。ショワズール氏は如才なく、あらゆる点に感心し、あらゆる点に感想を述べた。プチ・トリアノンが日に日に美しく住みやすくなっていると国王が話すのを、大臣は黙って聞いていたが、ここは陛下にとっての家庭なのですね、と言い添えた。

「王太子妃には」と国王は言った。「ドイツ娘の例に洩れず、まだ野暮ったいところがある。フランス語は上手いが、フランス人が聞けばかすかな訛りでオーストリア人だとばれやしないかと気にしておるのだ。トリアノンでなら、友人にしか聞かれずに済むし、話したい時にだけ話せばよい」

「成果は出ているようですね。気づいた限りでは」ショワズールが言った。「妃殿下は申し分のない方で、直すところは一つもありませんよ」

二人が道を歩いて行くと、王太子が芝生の上で太陽の高さを計っていた。

ショワズール氏は深々とお辞儀をしたが、王太子が一言も口を利かなかったので、こちらも王太子に話しかけたりはしなかった。

国王は孫にも聞こえるような大きな声を出した。

「ルイは学者なのだ。科学に頭を悩まして妻を苦しませるのには困ったものだ」

「そんなことはありません」茂みから柔らかな女の声がした。

書類とコンパスと鉛筆を抱え込んだ男と話をしていた王太子妃が走って来るのが見えた。

「こちらはミック氏(M. Mique)、わたしの建築家なんです」

「おやおや! あなたにも同じ病気が?」国王がたずねた。

「一族の病気ですもの」

「何を建てるおつもりかな?」

「この庭園に家具を入れるつもりです。これではあんまりつまらないんですもの」

「声が大きい。王太子にも聞こえるぞ」

「王太子殿下も同じ意見なんです」

「つまらないと?」

「そうではなく、楽しいことを見つけようと」

「何かお造りになりたいのですか、妃殿下?」ショワズール氏がたずねた。

「この庭園に庭を造りたいんです、公爵閣下」

「ああ! ル・ノートルも可哀相に!」国王が言った。

「ル・ノートルは偉大な方です。だからこそ好まれているんです、でもわたしが好きなのは……」

「何がお好きなのかな?」

「自然です」

「それはまた哲学者のようだな」

「イギリス人のようなんです」

「それはいい! ショワズールの前でそんなことを言っては、宣戦布告も同然だ。六十四隻の大型船と、従兄のド・プララン氏が統べる五十隻のフリゲート艦を送り込まれますぞ」

「ロベール氏に自然庭園を設計させようと思ってるんです。そういった図面の設計にかけては右に出る人はいませんから」

「自然庭園とはどういったものを考えているのかね? 余が思ったのは、木々や花々や、通りすがりに摘めるような果物が、自然のままのものだが」

「百年でも散歩できそうなところなんです。真っ直ぐな並木道、王太子の仰るには四十五度に刈り込まれた茂み、芝生で囲まれた泉水がご覧になれますよ。芝生には遠近法や五の目の植え込みや段丘を組み合わせるつもりです」

「みっともないのではないか?」

「自然のままではありません」

「これが自然を愛するお嬢さんか!」国王は面白がるというよりは嬉しそうだった。「余のトリアノンから何を造り上げるつもりなのか拝聴するとしよう」

「川、滝、橋、洞穴、岩山、森、谷、家、山、牧場です」

「人形のために?」

「お戯れを! わたしたちが目指すような国王のためです」王太子妃は曾祖父の頬を染めた赤らみには気づかなかったし、自分自身の悲痛な運命を予言していたことにも気づかなかった。

「ではすべて変えてしまうのか。それで何を造るのだ?」

「元からあるものは残しておきます」

「それはよかった。そんな森や川にはインディアンやエスキモーやグリーンランド人のようなご友人は泊められないからな。自然のままに生きてしまう。ルソーなら自然児と呼ぶところだろう……好きなようになさい、そなたは百科全書派から大喝采を浴びるだろうな」

「そんな住処では使用人たちは凍えてしまいます」

「では、すべて壊してしまったら、何処に住まわせるのだ? 宮殿ではなかろう。宮殿はそなたたち夫婦二人だけで一杯だからな」

「使用人のための建物は確保しております」

王太子妃はそう言って、筆者が先ほどご説明した廊下の窓を指さした。

「あそこに見えるのは誰だろう?」国王は庇代わりに手を額にかざした。

「ご婦人ですね」ショワズール氏も言った。

「わたしのところで働いてもらっているお嬢さんです」王太子妃が答えた。

「ド・タヴェルネ嬢だ」ショワズールが目敏く気づいた。

「ほう! そなたはタヴェルネ一家を招いているのかね?」

「タヴェルネ嬢だけです」

「可愛い娘だ……何をさせているのかな?……」

「朗読係です」

「それはよい」国王は鉄格子のついた窓から目を離さずに言った。人から見られていることも忘れて、病み上がりで顔色の悪いタヴェルネ嬢に見入っていたのだ。

「真っ青ですね!」ショワズール氏が言った。

「五月三十一日に、もう少しで圧死するところだったんです」

「まことか? お気の毒に! ビニョンの奴は失脚しても文句は言えぬな」国王が言った。

「もう快復したのですか?」ショワズール氏が慌ててたずねた。

「おかげさまで、公爵閣下」

「おや! 逃げてしまった」

「陛下のお姿をお認めになったのかと。内気な子ですから」

「もう長いのかね?」

「昨日からです。わたしが住むことになったので、来てもらったんです」

「可愛い娘があんな薄暗いところに」ルイ十五世は言った。「ガブリエルの奴は粗忽者だな。木が育てば使用人棟を遮ってしまい、暗くなってしまうことに思い至らぬとは」

「とんでもありません。悪くない住まいなんですよ」

「そんなはずはあるまい」

「お確かめになりますか?」王太子妃は我が家の名誉にこだわった。

「いいだろう。そなたは来るか、ショワズール?」

「もう二時になります。高等法院の会議が二時半にありますから、私はもうそろそろヴェルサイユに戻らなくては……」

「そうか、行って黒服たちをかき回して来てくれ。王太子妃、そなたの小さなお家を見せてくれるかな。余は内装にはうるさいぞ」

「いらっしゃい、ミックさん」王太子妃は建築家に声をかけた。「何でもご存じの陛下のご意見を窺う貴重な機会ですよ」

国王が先に立ち、王太子妃がそれに続いた。

二人は中庭の通り道を素通りし、礼拝堂の石段を上った。

礼拝堂の扉は左にある。一方、右側にある質素な階段を進めば居室群にたどり着く。

「ここには誰が?」ルイ十五世がたずねた。

「まだどなたも住んでおりません」

「手前の部屋の扉に鍵がついておる」

「そうでした、タヴェルネ嬢が今日家具を入れて移って来るんです」

「ここに?」国王は扉を指さした。

「はい、陛下」

「中にいるのか? では入るのはよそう」

「今は出ております。台所棟の小さい方の中庭の軒下にいるのが見えましたから」

「では試しに部屋をいくつか見て回ろう」

「御意に」

王太子妃は国王を一つきりの寝室に案内した。その先には控えの間が一つと

既に並べられていた家具や、本、チェンバロに、国王の目が留まった。とりわけタヴェルネ嬢が日本の壺に差しておいた大きく綺麗な花束が目についた。

「これは見事な花だ! 庭を変えると言っていたが……いったい誰がこれほどの花を朗読係に贈ったのだ? 残しておくべきではないかな?」

「本当に、綺麗な花束ですね」

「庭師がタヴェルネ嬢を気に掛けておるのか……庭師を務めているのは誰だろう?」

「存じません。ド・ジュシュー氏が紹介して下さいましたので」

国王は興味深げに室内を見回し、再び外を眺め、中庭を覗いてから、部屋を出た。

陛下は庭園を通り抜けてグラン・トリアノンに戻った。昼食後に三時から六時まで狩りをするため、四輪馬車の前で随身たちが控えていた。

王太子は相変わらず太陽を測定していた。

Alexandre Dumas『Joseph Balsamo』Chapitre LXXX「Le Petit Trianon」の全訳です。

Ver.1 10/12/18

Ver.2 11/01/01

[註釈・メモなど]

・註釈

▼*1. []。[↑]

・メモ

◆「プチ・トリアノンの部屋には控えの間と basse chambre がある」の箇所。「basse chambre」が不明。英訳では「underground apartments」。「支度部屋」と仮訳。

◆「アンドレが cour des cuisines の軒下にいるのが見えた」の箇所。「cour des cuisines」を「台所前の中庭」と仮訳。→「台所棟の小さい方の中庭の軒下」に変更。

プチ・トリアノンと使用人棟(※クリックすると拡大)。

プチ・トリアノンと使用人棟(※クリックすると拡大)。

※図版は James Arnott『The Petit Trianon』のものを使用。