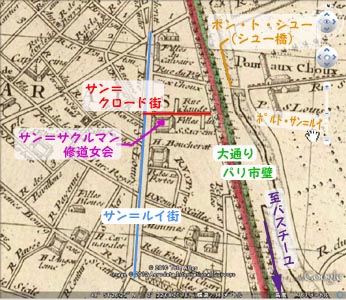

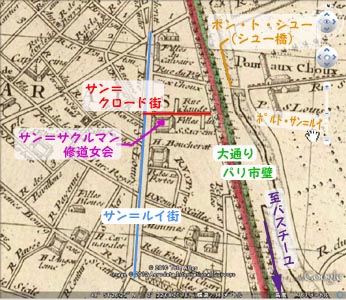

Google Earthより、サン=クロード街界隈。

[↑]

[↑]ド・フェニックス伯爵がド・ロアン枢機卿との密会を約したサン=クロード街は、当時も今とあまり変わらなかった。これからお伝えするような光景の名残を読者諸兄が見つけることも可能である。

サン=クロード街は現在と同じく、サン=ルイ街や大通りに通じている。サン=サクルマン女子修道院とヴォワザン邸に挟まれたこのサン=ルイ街を通って行くと、今日ではその先で教会と食料品店に分かれている。[*1]

今と同じく、大通りまでは急な坂道になっている。

サン=クロード街には十五軒の家と七つの街灯があった。

袋小路が二つあることに気づかれるだろう。

一つは左側にあるため、ヴォワザン邸の向かいが飛び地になっている。右側、つまり北向きの方は、サン=サクルマン修道女会の庭に面していた。

この二つ目の袋小路の右側は修道院の木々に陽射しを遮られ、左側はサン=クロード街に建っている家の灰色の壁に接していた。

この壁にはキュクロプスの顔のように一つしか目がなかった。或いは窓が一つしかないと表現する方がお気に召すだろうか。しかもその窓も格子と金網で塞がれ、真っ暗に閉ざされていた。

閉ざされたままのこの窓の真下には、いくつもの蜘蛛の巣が外壁を彩っている。その窓の真下にある扉には、大きな鋲とグリフォンの頭をしたノッカーがついていたが、そこから人が入っていたわけではなく、そこから家に入ることが出来るということがわかるだけであった。

袋小路には家は一軒もない。住人が二人だけいた。木箱で暮らす靴直しと、樽をねぐらにする繕い女が、修道院のアカシアの木陰に逃げ込んでいた。そこでなら朝の九時からでも埃っぽい地面にも涼しい空気が注ぐのである。

夜になると、繕い女は住まいに戻り、靴直しは根城に鍵を掛ける。そうすると路地を見ているのは、先ほど述べたように、暗く陰気な一つ目の窓だけとなる。

扉のことは既にお伝えしたし、さらに詳しくこの家をことをお伝えしようとするならば、玄関はサン=クロード街に面している。ルイ十三世時代の様式を窺わせる浮き彫りのついた玄関扉には、フェニックス伯爵がロアン枢機卿に目印として説明したように、グリフォンの頭をしたノッカーがつけられている。

大通りが見渡せる位置に窓がいくつかあり、朝になると朝日を拝むことが出来る。

当時のパリの、特にこの地域は治安がよくなかった。それ故に鉄格子つきの窓や忍び返しの立った塀は珍しくない。

そういうこともあってこの家の二階はまるで要塞のようである。敵や盗人や愛人たちを防ぐために、鋭く尖ったいくつもの鉄がベランダに設置されていた。深い溝が大通り側に廻らされていたので、道を通ってこの要塞に入ろうとする者には、三十ピエの梯子が必要であった。塀は三十二ピエあり、中庭は塀に隠れていたというより埋もれていた。

現在であればこの家の前を通りかった人なら誰もが驚き、訝しみ、興味を持って立ち止まるだろうが、一七七〇年当時にはこのような家はそれほど珍しい光景ではなかった。それどころかその地域に溶け込んでおり、善良なサン=ルイ街の住人たちや同じく善良なサン=クロード街の住人たちがこの邸の周りから逃げ出していたとすれば、それは評判の悪くないこの邸のせいではなく、悪評高いポルト・サン=ルイ(サン=ルイ門)のさびれた大通りとポン・ト・シュー(シュー橋)のせいである。下水道に架けられたこの眼鏡橋は、些かなりとも神話伝説を知っているパリっ子にはガデイラの禁門のように見なされていた。[*2]

実際のところ、大通りのこちら側をたどってもバスチーユしかない。四分の一里ほどの間に家が十軒もない。役人もこの無、空、虚を光で照らそうとは考えなかったため、夏は八時、冬は四時を過ぎるとそこは混沌と化し、盗っ人どもしかいなくなる。

ところがこの大通りを夜の九時頃、四輪馬車が帰宅を急いでいた。サン=ドニ訪問からおよそ四十五分後のことである。

馬車の羽目板にはフェニックス伯爵の紋章が飾られていた。

伯爵はジェリドに乗って馬車の二十パッスス先を走っていた。ジェリドは埃だらけの舗道のむせるような熱気を吸い込みながら、長い尻尾を振っている。

カーテンの引かれた馬車の中では、ロレンツァがクッションに横たわって眠っていた。

車の音を合図に魔法のように門が開き、サン=クロード街の暗闇に飲み込まれた馬車は、先ほど説明した家の中庭に姿を消した。

その後ろで再び門が閉まった。

だが確かに人目を忍ぶ必要はなかった。フェニックス伯爵の帰宅を出迎える人間はいなかったし、大修道院の宝を馬車に積んでサン=ドニから運んで来たことを妨げる人間もいなかった。

差し当たりこの家の内部に言葉を費やし、読者の皆さんにお知らせしておく必要があるだろう。一度ならずこの場所にご案内する予定だからだ。

中庭には草がはびこり、尽きせぬ地雷として努力をたゆまず舗石を剥がすことに余念がなかった。右側には厩舎が、左側には車庫が見え、奥には石段が玄関まで続いている。十二段の二列階段のどちらからでも上れるようになっていた。

邸宅(少なくともそれに近い建物)の一階には、広大な玄関ホールがあり、食堂のサイドボードには豪華な銀器が積まれていた。応接室に真新しい家具が設えてあるのは、恐らく新しい住人のためにわざわざ揃えられたものだろう。

応接室を出て玄関ホールに戻れば、二階に通ずる大階段の正面に出る。二階には主人の部屋が三室あった。

だが腕の立つ技師ならばこの邸の外周を目で測り、長さを見積もり、これだけの広さの割りには少ない部屋数に驚くはずだ。

表向きの第一の家の中には、住人しか知らない第二の家が隠されているのだ。

玄関ホールにはハルポクラテス像が沈黙を諭すように指をくわえているのだが、バネ仕掛けで建築飾りに隠された傍らの小さな扉が動くようになっていた。この扉が廊下の隠し階段に通じており、この廊下ほどの幅の階段をもう一つの二階辺りまで上ると、小部屋にたどり着く。内庭に面した二つの鉄格子つきの窓から光が彩られていた。

この内庭こそ第二の家を人目から隠しふさいでいる箱であった。

階段の先の部屋は明らかに男部屋である。椅子やソファの前に置かれた寝台のマットや絨毯は、アフリカやインド産の毛皮よりも見事なものだった。爛々と光る目に、今なお咬みつきそうな牙を持った、ライオン、虎、豹の毛皮であった。悠々と落ち着いた図案のコルドバ革が張られた壁には、あらゆる種類の武器が飾られていた。ヒューロン族の戦斧からマレー人の

階段以外に別の出口を探しても無駄に終わる。或いは幾つかあるのかもしれないが、誰も知らないし何処にも見えない。

二十五から三十見当のドイツ人召使いが数日の間一人でこの家をうろうろしていたが、それが正門の閂を元通り閉め、むっつりとした御者がとうに馬を外している間に馬車の扉を開けて、馬車から眠っているロレンツァを引っ張り出して、腕に抱えて玄関ホールまで運び出した。そこで赤い布の掛けられた卓子にロレンツァを横たえると、ロレンツァをくるんでいた長く白いヴェールをさり気なく足許に落とした。

そうしておいて外に出ると、馬車の角灯で七枝の燭台に火をつけてから戻って来た。

だがこのわずかの間に、ロレンツァは消えていた。

即ち、召使いの後ろからフェニックス伯爵が入って来ていたのである。ロレンツァを自分で腕に抱くと、隠し扉と秘密の階段を通って武器の部屋まで運び上げ、そうしておいて二つとも扉を閉めたのであった。

そこまで来ると、足の先で、暖炉の隅にあるバネを押した。すぐに扉が(ほかでもない暖炉の羽目板が)、音もなく蝶番を軸に回り、伯爵はその枠をくぐって中に消えると、開いた時と同じようにこの秘密扉を足で閉じた。

暖炉の奥には第二の階段があり、ユトレヒト天鵞絨で覆われた十五の段を上ると、金襴の繻子で飾られた部屋の戸口にたどり着いた。その花模様の鮮やかな色合いと見事に描かれた形状には、まるで生きた花を見ているような錯覚に囚われることだろう。

同じように木製の家具には金箔が貼られていた。鼈甲の大戸棚は二つとも銅で象眼されており、チェンバロと鏡台は紫檀製、彩り豊かな美しい寝台に、数々のセーヴル磁器、これが日用家具の一部である。椅子、肘掛、ソファが三十ピエ四方の空間に左右対称に並べられ、部屋の残りを飾っていた。もっとも、残りといっても化粧室と婦人用の寝室が隣接するだけであったが。

厚いカーテンで覆われた二つの窓から光が採られていた。とは言え今は夜のことゆえカーテンで遮るものとてない。

閨房と化粧室には窓も出口もない。香油を燃やした明かりが昼も夜も照らしていた。明かりは天井から取り去られ、見えない手によって管理されていた。

この部屋には音もなく風もない。まるで世間から百里は離れているかのようだ。ただし至るところに金が輝き、壁には美しい絵画が微笑み、七色に光る背の高いボヘミアン・グラスが熱い目のようにきらめいていた。ロレンツァをソファに寝かせた伯爵は、閨房で揺れる明かりに不満を覚え、ジルベールを驚かせたあの銀のケースから火をほとばしらせて、暖炉の上にある二つの大燭台に刺さった薔薇蝋燭に火をつけた。

それからロレンツァの許に戻り、クッションを積み上げてロレンツァの前にひざまずいた。

「ロレンツァ!」

呼びかけられたロレンツァは、目は閉じられたままで肘を起こした。だが返事はない。

「ロレンツァ、お前は普段通りに眠っているのか、それとも催眠磁気で眠っているのか?」

「催眠磁気で眠っています」ロレンツァが答えた。

「では俺がたずねたら答えられるな?」

「そう思います」

「いいだろう」

フェニックス伯爵はひとまず口を閉じてから、再び始めた。

「さっきまでいたマダム・ルイーズの部屋を見ろ、四十五分くらい前だ」

「見ました」

「見えるんだな?」

「はい」

「ロアン枢機卿はまだいるか?」

「見えません」

「王女はどうしている?」

「就寝前の祈りを捧げています」

「修道院の廊下と中庭を見ろ。猊下は見えるか?」

「見えません」

「門を見ろ。猊下の馬車はまだあるか?」

「もうありません」

「俺たちがたどった道をたどるんだ」

「たどっています」

「路上に四輪馬車は見えるか?」

「はい! 何台か見えます」

「馬車の中には枢機卿がいるか?」

「いいえ」

「パリの近くまで来い」

「来ました」

「もっとだ」

「はい」

「もっと」

「はい! 見えました」

「何処だ?」

「市門のところです」

「停まっているのか?」

「今は停まっています。従僕が馬車の後ろから降りています」

「何か言っているか?」

「何か言おうとしています」

「しっかり聞くんだぞ、ロレンツァ。枢機卿がその男に言ったことがわかるかどうかが大問題なんだ」

「お命じになるのが遅すぎました。でも待って下さい、従者が御者に話しかけています」

「何と言っている?」

「マレー地区のサン=クロード街まで、大通り沿いに」

「よし、ロレンツァ、助かった」

伯爵は紙に何か書きつけると、恐らく重しにするためだろうか小さな銅板に紙を巻きつけ、呼び鈴の紐を引き、ボタンを押すとその下に口が開いた。そこに手紙を放り込むと、手紙が消えるのを待ってから再び閉じた。

これが、伯爵が部屋に閉じこもった時にフリッツとやり取りする手段であった。

伯爵は再びロレンツァの許に戻った。

「ご苦労だった」

「ご満足いただけましたか?」

「ああ、ありがとうロレンツァ」

「ではご褒美を」

バルサモは微笑んでロレンツァの口唇に口を近づけた。この官能的な触れ合いにロレンツァは身体中を震わせた。

「ああ、ジョゼフ! ジョゼフ!」ロレンツァは苦しそうに息をついた。「ジョゼフ! 愛してる!」

ロレンツァはバルサモを胸に抱きしめようと、両腕を広げた。

Alexandre Dumas『Joseph Balsamo』Chapitre LV「Chapitre LV La maison de la rue Saint-Claude」の全訳です。

Ver.1 10/06/19

Ver.2 12/10/01

[訳者あとがき]

・06/19 ▼次回は07/03(土)更新予定。

[更新履歴]

・12/10/01 「一つか三つはあるのだろうが、誰も知らないし何処にも見えない。」→「或いは幾つかあるのかもしれないが、誰も知らないし何処にも見えない。」

[註釈]

▼*1. [サン=クロード街]。サン=ルイ街は現在のチュレンヌ街。[↑]

Google Earthより、サン=クロード街界隈。

[↑]

[↑]

▼*2. [ガデイラの禁門。Gadés、ガデス、ガディス、ガデイラ。いわゆるヘラクレスの柱のこと。[↑]